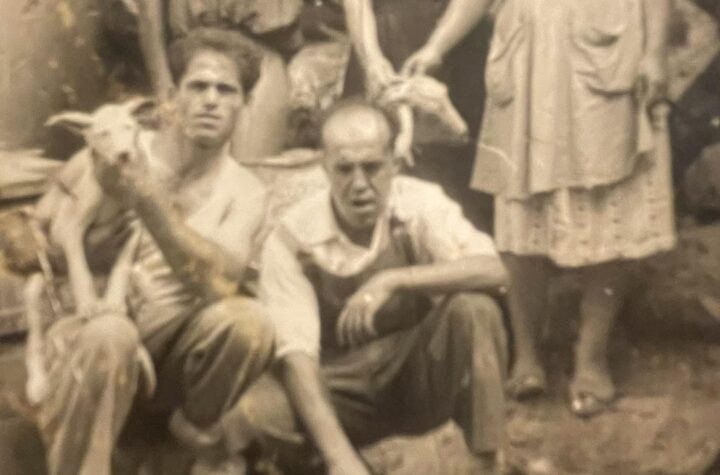

Retrato de miliciana en el Somosierra de 1936, posiblemente de algunas de las columnas antifascistas confederales

«Rosa era el corazón de nuestro pueblo después de los fusilamientos y desapariciones, era la única que no tenía miedo a encontrarse cara a cara con los asesinos falangistas, recorría cada día desde El Puente a la Cruz del Ovejero en Tamaraceite, todo el mundo se paraba a hablar con ella, tenia tiempo para cada persona, para darle ánimos o sencillamente o sacar un trozo de pan de su bolsa y entregárselo. Rosa sigue viva, no concibo este pueblo sin ella.»

Lorenzo Blanco Soto

Mi tía-abuela Rosa García me hablaba cuando yo no pasaba de nueve años, de todo lo que había pasado en este rincón de Gran Canaria, casi siempre estábamos juntos y me encantaba su charla amena con aquella voz tan dulce, de niña dulce que jamás hubiera crecido, por momentos la imaginaba corriendo libre entre banderas rojas celebrando los triunfos en las huelgas obreras, la posterior victoria del Frente Popular en todo el estado español, en unas Islas Canarias donde el derecho de pernada seguía existiendo hasta los años 40 y 50, donde se trabajaba sin seguridad social, sin sueldo fijo de sol a sol en condiciones de semi esclavitud, donde tampoco las mujeres podían votar ni tomar decisiones, eran esclavas de las políticas machistas de una Iglesia Católica criminal y genocida, que pocos meses después encabezo el mayor holocausto que se ha conocido jamás al sur de Europa. Rosa bajaba la vista cuando me hablaba de su aborto, de la violación múltiple a los 23 años en el Camino Viejo de San Lorenzo, junto a la Finca de Los Molina, me relataba como después del asesinato del bebé Braulio por más de veinte falangistas, todos del pueblo, que se la tenían sentenciada por enfrentarse a los asesinos la noche de Navidad del 36 cuando asesinaron en su cuna a su sobrino el niño Braulio, de como la esperaron y entre todos le destrozaron sus ropas de aparcera, dejándola desnuda en un alpendre, de como la obligaron a beberse dos botellas de ron del charco, para luego hacer con su cuerpo lo que quisieron. Me decía que eran peor que animales, que no solo violentaban sino que humillaban, golpeaban la meaban, se le cagaban encima por «puta roja». Rosa no se casó jamás, ni tuvo pareja conocida, pasaba las horas de su corta vida leyendo todo lo que podía caer en sus manos en aquellos años de brutal represión, luego me lo leía al oído para que nadie nos escuchara. Poemas de Lorca, las Sagradas Escrituras, de un tal Jesucristo condenado a muerte como mi abuelo Pancho por revolucionario y revoltoso. Rosa quedó en mi para siempre, siento hasta su fragancia en los días de invierno, su pelo olía a salitre y al jazmín salvaje de los caminos perdidos de la isla, donde se adentraba buscando plantas medicinales, alguna fruta demasiado madura para los chiquillos, calentaba agua en una hoguera de El Puente, allí nos pasábamos muchas horas hablando y jugando, desde la vida azarosa de una hormiga a un pueblo armado para terminar con la tiranía. La sigo echando en falta, ojalá muchas Rosas sembraran esta tierra sorda y seca de esperanza y libertad.

Imagen: Retrato de miliciana en el Somosierra de 1936, posiblemente de algunas de las columnas antifascistas confederales.

Más historias

Lola en su laberinto

Silencio de padre

Recortada