Paredón cementerio de Paterna (Valencia), conocido popularmente como "El paredón de España", por los miles de fusilamientos llevados a cabo por los fascistas tras el final de la Guerra Civil (FOTO EP)

«Daba miedo ver bajar los camiones por la calle Faro, cargados de hombres asesinados unos sobre otros con sus cuerpos llenos de balas de fusil, dejaban un reguero de sangre que llegaba desde el campo de tiro de La Isleta hasta el cementerio de Vegueta, atravesando toda la ciudad de Las Palmas, era la señal del miedo, del terror, de que eramos un pueblo marcado desde España para ser asesinado».

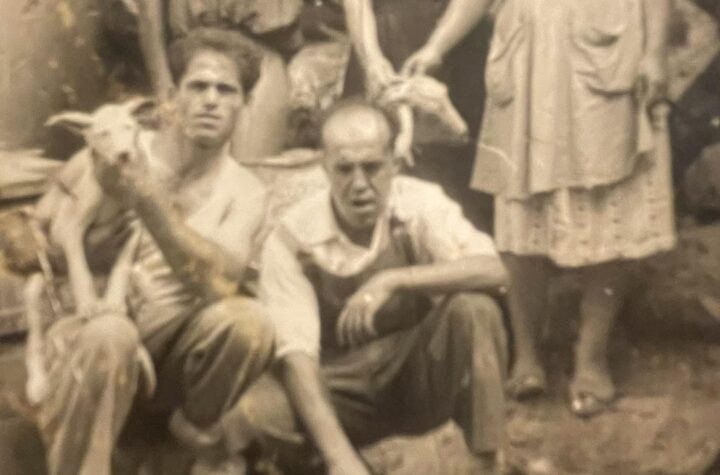

Ramón Cebrián Casiano

«(…) Muchos piensan que en un fusilamiento los condenados caen redondos al suelo, que el tiro de gracia es una anécdota obligada, pero no es así, en el campo de tiro de La Isleta en Las Palmas, presencié momentos terribles, si es que puede haber algo más tremendo que un fusilamiento. Yo ya era Alférez en el 37 a pesar de mi corta edad, por venir de milicias universitarias, pero sobre todo por formar parte de una familia muy antigua de militares que se remontaba hasta mediados del siglo XIX, con mi padre como uno de los últimos de aquella estirpe, ya que yo hijo único, años después abandoné el ejército y me fui a vivir a Noruega con mi mujer y nuestra hija recién nacida. El teniente Lázaro era el jefe de las ejecuciones por Consejo de Guerra en Gran Canaria y me tenía como una especie de asistente o ayudante militar de cámara, por eso presencié contra mi voluntad más de cien fusilamientos en menos de tres años. No es como piensa mucha gente, no caen todos fulminados, no, allí se vio de todo, lo más triste delante del público asistente, que se podían contar por decenas de falangistas y civiles con sus mujeres e hijos, que venían hasta con comida y bebida, parecido a quien va a un partido de fútbol. Como si esos crímenes fueran autorizados para cualquier edad, como si los niños tuvieran carta blanca para ver la sangre, las vísceras, las cabezas abiertas con la masa encefálica colgando. Era el tremendo ver hombres todavía vivos, acribillados a balazos dando gritos de dolor en el suelo con convulsiones como si estuvieran poseídos por el diablo, los tiros de gracia que se daban en los ojos por error, don Juan Noda, el cura del Sureste de la isla, dando la bendición con un crucifijo y al mismo tiempo disparando en la nuca de hombres que pedían clemencia entre los cuerpos ensangrentados e inertes de sus amigos y compañeros, los alaridos de dolor en el instante final de las pocas madres autorizadas. Una vez un fusilado de Telde con las tripas colgando, se levantó y caminó unos veinte metros llamando a su madre como si fuera un niño chico. Lo más dantesco era ver a muchos soldados del pelotón llorando antes y después de disparar, la serenidad y nulo arrepentimiento de los oficiales que ordenaban el carguen, apunten, fuego, como si lo que hubiera allí delante no fueran seres humanos, vecinos de esta tierra que tan solo pensaban de otra manera…»

Fragmento del testimonio de Juan Salmerón de Iturgaiz, médico y oficial de milicias en los años del genocidio.

Entrevista realizada por Francisco González Tejera, en Oslo, Noruega, el 4 de mayo de 1995.

Más historias

Lola en su laberinto

Silencio de padre

Recortada