Óleo sobre lienzo, "Náufragos" de Joaquín Bárbara y Balza

(…) Por eso no sentía alegría. Por eso me reafirmé en mis deseos de morir, antes que me volvieran loco las alucinaciones…»

Gabriel García Márquez, «Relato de un náufrago»

Los dos hombres se iban alejando de la costa en la pequeña barquilla, el mar teñido de un color desconocido, como si las estrellas se confundieran y el infinito estuviera bajo sus pies, en el lugar de la inmensidad celestial.

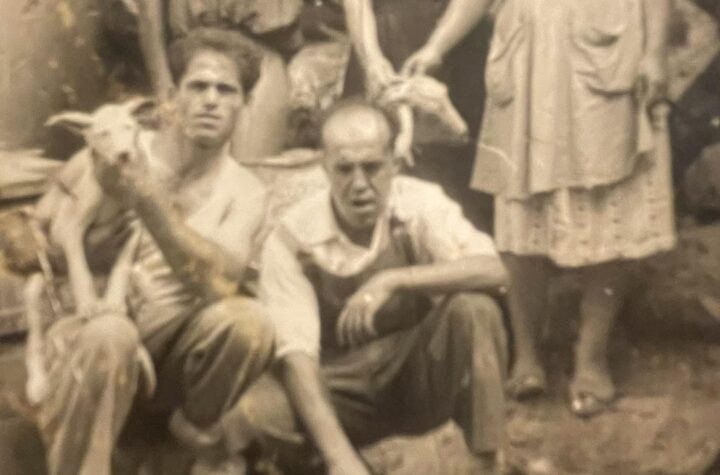

Nemesio Cabrera y Feluco Luján, escapaban de una muerte segura, pero se enfrentaban a un horizonte desconocido, más allá de las costas de la isla de El Hierro, donde la tierra más cercana sería el continente americano.

Remaban cuanto podían, pero llegó un momento en que no tenía ningún sentido, el océano y su misterio los envolvía a la deriva, arrastrados por corrientes desconocidas.

Cuando se les acabó el agua dulce dependían de la lluvia, aunque fuera diciembre las nubes más negras pasaban sobre ellos y no siempre descargaban, echaban algunas gotas y seguían en su viaje por la esfera terrestre.

Aprovechaban el escaso líquido que iban acumulando en botellas de vino vacías, al terminarse el gofio y el pescado salado, se dedicaron a pescar con una pequeña caña, los peces se revolcaban en el suelo, hasta que los abrían en canal y se los comían crudos, aprovechando el líquido de las tripas para hidratarse.

Podían pasar varios días y no pescar nada, hasta que uno de los días lograron meter en la embarcación a uno de los tiburones que siempre los rondaban, el escualo media casi metro y medio, lo mataron a palos en su cabeza, para luego trocearlo y colocar parte de su carne al sol.

El principal problema era el agua, entre más al sur navegaban menos tormentas, tan solo un viento tenue, que parecía secar lo más remoto del alma, el único lugar donde brotaba la esperanza.

Casi al mes de navegación Feluco amaneció muerto, los ojos abiertos y azules parecían mirar al cielo, el mismo gesto de cuando lograron escapar de la costa de Tazacorte, mientras se escuchaban las detonaciones de la ejecución de sus compañeros.

Mantuvo el cuerpo casi un día entero recostado en el diminuto habitáculo, Nemesio no concebía la soledad en aquella eterna travesía, acarició el pelo de su compañero, lo besó varias veces en su mejilla y lo arrojó lentamente al mar.En un instante se fue hundiendo hasta que se perdió en las limpias y trasparentes profundidades, lo estuvo viendo unos minutos como se hundía, parecía mirarlo y sonreírle.

Al rato se tumbo a esperar la muerte, perdió la noción del tiempo, pasaron, dos, tres, cuatro días. Quién sabe? Hasta que notó que alguien le tocaba el hombro, le acercaba una cantimplora de agua fresca a sus labios.

Bebió a un ritmo lento, era un joven moreno el que lo socorría, al lado de la lancha había un barco alargado de juncos, una vela casi invisible, desde la cubierta unos hombres hablaban un idioma desconocido, preparaban varias mantas mientras lo subían a bordo, la cubierta olía a hierbas aromáticas, como si el suelo de madera fuera un pedazo de su tierra natal.

Más historias

Lola en su laberinto

Silencio de padre

Recortada