Fusilamiento en Salamanca Ernest Descals

«Todo el día subiendo hombres en los camiones hasta el campo de tiro pa después bajarlos muertos unos encima de otros, en La Isleta estábamos asombradas porque nunca habíamos visto algo tan terrible, hasta las calles olían a sangre y las manadas de falangistas hombres y mujeres, hasta con chiquillos, subiendo por la calle Faro como quien va a una parranda, todo por ver los fusilamientos y reírse de aquellos pobres infelices».

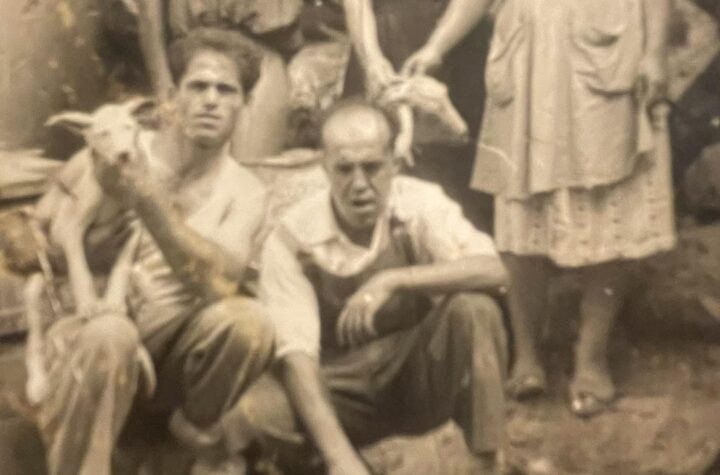

Anita Monzón Rodríguez, vecina del barrio de La Isleta en los años del genocidio

Era agobiante sentirse en el sueño y no poder despertar, estaba entre aquel viento frío que venía del mar hasta La Isleta, el olor a ron y tabaco de los falangistas y militares de Infantería. El paredón era un muro de piedra volcánica, la sangre se filtraba por el picón, las piedrecitas de lava seca parecían un desagüe hacia ninguna parte.

Como un ritual cuasi eterno a las cuatro de la tarde, donde no paraban de llegar hombres condenados a muerte, el pelotón preparado calentándose ante una hoguera que no se apagaba nunca, algunas mujeres con sus vestidos destrozados, rapadas, enfermas de dolor, era como si las odiaran más, no solo por sus ideas, sino por el simple hecho de ser mujeres, las ejecuciones eran más crueles, más insultantes, más vejatorias, hasta fingían fusilamientos con balas de fogueo, muriéndose de risa cuando las veían mearse encima.

Sabía que podía despertar en cualquier momento, pero el sueño más profundo me mantenía allí por algún absurdo motivo, la boca seca, sin saliva, la lengua como si llevara años fuera de mi boca y los gritos, los vítores de un público enfervorizado, banderas con el águila o el yugo con flechas, botas de vino, bocadillos de queso y chorizo, dulces de las monjas, era como si cada fusilamiento fuera parte de un espectáculo dantesco, surrealista, como si le pidieran al banderillero de una corrida de toros más sangre, más disparos, más tiros de gracia, más horror.

Estaba allí, nadie me veía, podía deambular, observar entre los barracones como un fantasma, sentir la respiración acelerada de los reos, aquellos hombres que iban a ser fusilados en unas horas, los curas pistola al cinto, dando bendiciones, persignando al aire, aplicando el Sacramento casi a la fuerza, sentir la energía de la profunda desolación en aquel breve tramo de la desesperación hasta el campo de tiro, el pelotón desaliñado y sucio, como si no se hubieran duchado durante años, la voz rota del teniente Lázaro pidiendo formar, preparar las armas, apuntar al pecho, disparar una y otra vez a cada grupo, cientos de fusilados, de cinco en cinco, no supe el motivo de aquella cantidad, el cinco siempre, hombres como guiñapos, miserias humanas andantes, que apenas se podían mantener en pie, que se ayudaban unos a otros para alinearse ante las armas, pechos descubiertos, ojos rojos de llanto, algunos deseando la muerte inminente, las risas de la horda abanderada, el alcohol, el humo, la pólvora de las detonaciones, la lumbre infernal de los pitillos.

Más historias

Lola en su laberinto

Silencio de padre

Recortada