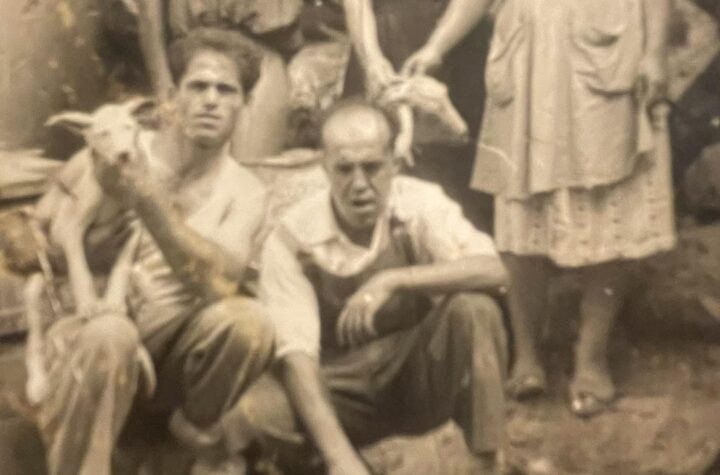

Falangistas armados en el Parque San Telmo 1936 (archivo municipal Arucas)

«La Isleta fue una carnicería, se veían cadáveres por las calles acribillados a balazos, los fascistas se volvieron locos porque hubo una pequeña resistencia armada, luego mataban a todo el que cogían, aunque no fueran comunistas, la sangre corría por los callejones hasta Albareda, cerca de la sede de Falange, donde cientos de traidores hacían cola para afiliarse».

Carlos Suárez Bordón

Domingo Sixto Umpierrez Beltrán, se metió en un bidón de agua en la azotea de su casa de la calle Faro, en La Isleta, Las Palmas GC, cuando los falangistas armados tocaron en su puerta, su mujer Fefita Mederos Galván, les abrió y les dijo que había salido desde la por la mañana a trabajar en las plataneras de Guanarteme y no había vuelto.

Uno de los falangistas sin mediar palabra la golpeó en la cara con la culata del fusil, para luego desnudarla entre todos como fieras enfermas de odio, destrozarle el vestido negro que llevaba de luto por su madre que había fallecido la semana anterior, para violarla allí mismo, mecánicamente, como si fuera lo habitual que hacían casa por casa, donde sistemáticamente ejercían esa metodología de la represión, ella gritaba, aullaba de dolor entre el desconcierto de los vecinos, mientras la abusaban en grupo:

-No salgas mi niño, yo ya estoy muerta- decía mirando hacia el cielo azul.

Los falanges rebuscaron por toda la casa menos en el deposito de agua, allí estaba Mingo «El perrero», como le llamaban en El Puerto, porque era criador de podencos canarios, respirando con una pequeña caña, sin escuchar nada en aquel silencio acuático que amortiguaba los gritos de su joven esposa, que fue violada hasta la muerte por más de treinta nazis uniformados de azul.

En el tonel estuvo tres días y tres noches sin salir, la suerte es que era agosto del 36 con temperaturas de más de treinta grados por una ola de calor con polvo sahariano, llegó a sentirse parte de aquel líquido protector, como si fuera un sargo de los que pescaba en La Puntilla, sabía que si salía sería detenido y asesinado de forma inmediata, el barrio estaba tomado por los militares y falangistas, en cada esquina hombres armados tras la voladura de la Casa del Pueblo con dinamita, temían una revuelta popular, pero no había movimiento ya habían asesinado en menos de una semana a más de doscientos hombres, todos miembros del Frente Popular: anarquistas, comunistas, socialistas, cristianos de izquierda, varios curas obreros, jóvenes y viejos, cualquiera que tuviera que ver directa o indirectamente con la destituida República.

Cuando el pobre Mingo salió del reducido habitáculo su piel estaba arrugada como la de un lagarto canarión, temblaba aunque hubiera tanto calor, era de noche, casi las tres de la mañana, notó algo extraño, como un silencio atronador, un vacío, como si la casa hubiera viajado a otro tiempo desconocido, desolador.

En el patio interior donde estaba plantado un drago de más de trescientos años estaba su mujer desnuda en el suelo, la barriga muy inflada, oliendo a descomposición, «muertita» como luego me relató cuarenta y cinco años después de aquel brutal escarnio.

La abrazó la besó, no le importaba su estado, la seguía amando más que a nada en el mundo, Fefi, tenía veinte años, se habían casado tres meses antes del 18 de julio del 36, le habían cortado los pechos, los tenían sobre una bandeja de las que usaban para colocar las truchas de cabello de ángel que ella preparaba en Navidades, los muslos llenos de sangre, la vagina y el ano cortados con navajas de afeitar.

Allí se quedó abrazado varios días, sin comer ni beber, sintiendo como el cuerpo de su amada volvía a la nada, a la tierra volcánica que un día de invierno la trajo al mundo.

Más historias

Lola en su laberinto

Silencio de padre

Recortada