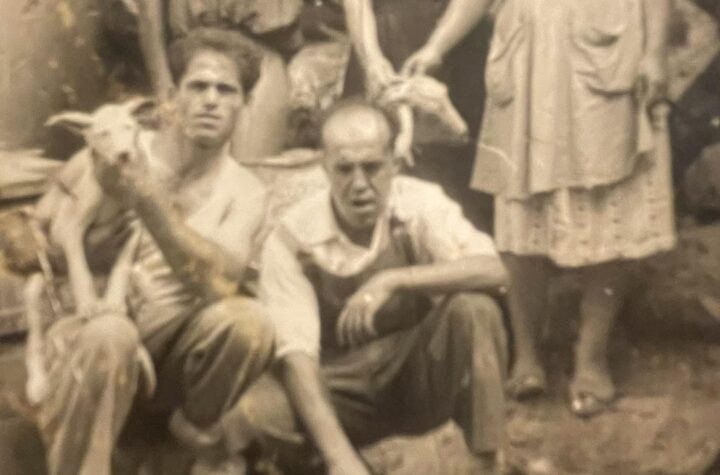

«Nos dejaron sin padre cuando se lo llevaron los fascistas, pasamos mucha hambre y miseria en aquella cuevita de Tamaraceite…»

Lolita Tejera

Mi padre casi nunca hablaba de lo que pasó en mi familia tras el 18 de julio del 36. Era difícil arrancarle cada palabra en mis intentos de conformar una escena global de los terribles acontecimientos. No era nada fácil para él ser el mayor de los cuatro hermanos, ser testigo directo de la brutal represión, con el asesinato de su hermano Braulio de tan solo cuatro meses en su presencia, la posterior entrega y fusilamiento de su padre en marzo del 37, la miseria extrema de los años siguientes, su internamiento en un orfanato de Falange donde la violencia física y psicológica, los abusos sexuales eran la “normalidad” de aquel infierno. No era fácil no.

De pequeño me llevaba con él a cazar conejos, me gustaba, pero según fui creciendo me fue pareciendo aberrante matar aquellos seres libres y bellos. Una de las últimas veces que lo acompañé cuando ya no usaba escopeta y practicaba la caza tradicional en Canarias solo con perros. Nos desviamos antes del amanecer de la carretera de La Milagrosa (San Lorenzo) por una pista de tierra que conocía de toda su vida. Caía una fina llovizna sobre aquel paraje casi mágico, olía a tierra mojada y a esa mezcla de retama, tabaibas, cardones, romero, orovales, acebuches que no se puede describir con palabras.

Nos sentamos con los perros aún atados por la oscuridad sobre unos riscos y se divisaba a lo lejos las luces de la ciudad, la incipiente claridad de la inevitable salida del sol. Reinaba el silencio solo alterado por el canto de algún búho chico, el vuelo rasante de alguna lechuza blanca como la luna llena de agosto. En ese instante sin yo decirle nada me lo contó todo. Comenzó a describir cada detalle pormenorizado de los crímenes, de la violación de su tía Rosa, de la relación con su madre, de la vida en Tamaraceite, del hambre tras el alzamiento militar, del acoso diario de los fascistas, de aquel día en que un tipo con gafas negras, traje gris y corbata le puso una pistola en la cabeza con once años y mi abuela se arrodilló para que no le disparara.

Esa madrugada lo supe todo y una pequeña parte está recogida en mis libros. Luego se levantó y encendió un cigarro de tabaco negro. Caminó pensativo por el acantilado y se alejó de mí unos treinta metros. Yo solo lo observaba como miraba callado el horizonte, las últimas estrellas, la salida del gran Magec detrás de Fuerteventura. No paraba de llover tan levemente que parecía una suave caricia en nuestros rostros desolados.

Más historias

Lola en su laberinto

Recortada

La gruta y la brisa