Álbumes de guerra: estampas por Castelao, "Castigo menor"

«Aquel cabrón nos daba fusta de mala manera, en un momento nos destrozaba la ropa y la carne, nos quedábamos como cuando vinimos al mundo, desnudos entre charcos de sangre, allí en Los Giles Manolo sabía lo que tenía que hacer, más de un camarada murió desangrado, yo tenía quince años, no se como coño sigo vivo».

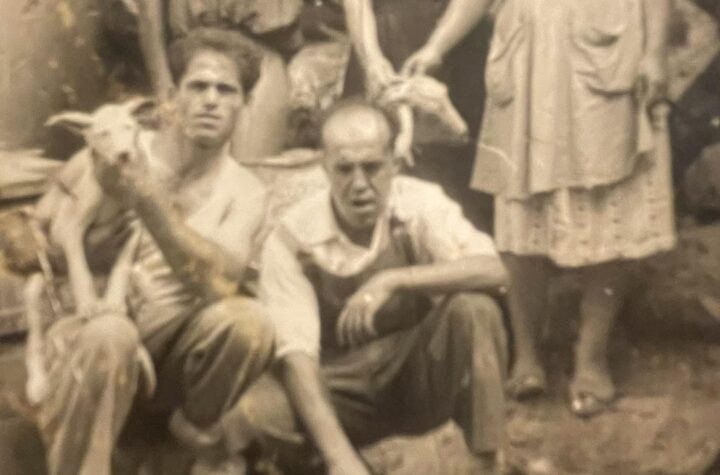

Domingo Santana Armas, conocido por «Domingo Valencia»

Manuel Santana Vera, solía sentarse por las tardes en la puerta de la casa donde vivía con su madre, Carmencita «la de Reyita Vera», en aquella piedra talada con forma de asiento, pasaba las horas liando tabaco negro, mirando al horizonte desde el Lomo de las Viudas, siempre en silencio, sin amigos, en aquella soledad que atravesaba el viento frío que venía del norte.

La gente que pasaba por La Acequia le viraba la cara, sabían el daño que estaba haciendo, que había hecho a decenas de hombres detenidos, nadie quería pararse a hablar con «El Verdugo de Tenoya», aquel trabajador fiel, mano derecha del criminal falangista conocido por don Ezequiel Betancor, era visto con desdén por los pocos que se atrevían a mirarle a los ojos, luego al látigo en su cintura, la pinga de buey que siempre lo acompañaba, estuviera donde estuviera, tanto en la tortura nocturna en los descampados de Los Giles, en la finca de Las Máquinas de los Betancores, como en las angostas calles del barrio antiguo, donde se crío en su angustiosa soledad.

El Verdugo era capaz de descuartizar a un hombre en menos de cinco minutos, su habilidad con el zurriago (1), era muy conocida, traspasaba las fronteras del antiguo municipio de San Lorenzo, en la isla de Gran Canaria, nadie sabía como aprendió ¿Tal vez desde la noche del domingo 19 de julio del 36? Donde su «amo» le pidió que lo acompañara en una de las correrías con los falangistas, la «fiesta» era beber botellas del ron del charco a pecho, hasta reventar, violar mujeres y niñas, sacar hombres honrados de sus casas, meterlos en camiones, llevarlos a lugares solitarios, destrozarlos a golpes antes de tirarlos al fondo de un pozo o agujero volcánico.

Todos recordaban aquella noche cuando se llevaron a los cuatro muchachos sindicalistas de Tamaraceite y Jacomar, jóvenes fuertes como robles, que no se achantaban ante las amenazas de aquellos nazis, les hacían frente, les replicaban, les escupían, aunque tuvieran las manos amarradas a la espalda.

Manolo, también conocido como «El tenoyero», se esmeró más que nunca aquella madrugada en sus latigazos, les dio tan fuerte que les sacó las tripas, cuando ya los hombres casi no respiraban miro a don Ezequiel con el rostro sudado e impregnado de sangre preguntándole:

-¿Les sigo dando fusta mi amo?-

El cacique asintió con la cabeza con media sonrisa, entonces les dio todavía más fuerte, desgajándoles la carne, convirtiéndolos en frágiles muñecos en manos de aquellos asesinos, que sin pensarlo dos veces los arrojaron agonizantes dentro del pozo.

Manuel seguía cada tarde sentado, fumaba, no se sabía lo que rondaba su mente, a veces hablaba solo, cantaba en susurros, un guineo interminable, su madre se asomaba por la pequeña ventana, lo miraba con pena mientras preparaba la cena, era consciente de su soledad, de que un día, cuando ella se hubiera ido, no podría vivir de remordimiento.

(1) Instrumento que consiste en una tira larga y flexible, de cuerda o cuero, unida por un extremo a una vara por donde se sujeta; se hace restallar para hacer obedecer a los animales, o se lanza y recoge a gran velocidad para castigarlos, hiriéndolos con su punta.

Más historias

Lola en su laberinto

Silencio de padre

Recortada