«Juré nunca mantenerme en silencio cuando los seres humanos soportasen sufrimiento y humillación. Siempre debemos tomar parte. La neutralidad ayuda al opresor, nunca a la víctima. El silencio alienta al torturador, nunca al torturado».

Elie Wiesel, Premio Nobel de la Paz en 1986. Superviviente de los campos de concentración nazis.

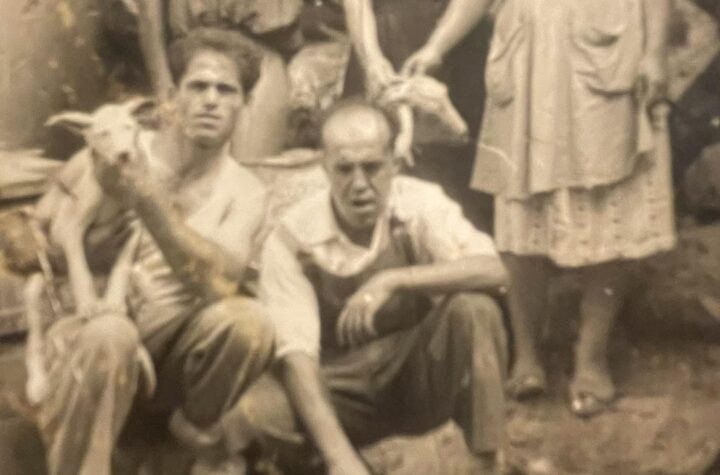

Ramiro Santana, miraba fijamente el cañón más centrado del pelotón de fusilamiento, el que sabía que le iba a quitar la vida, lo portaba un joven taciturno, pelirrojo y pecoso, al que la ropa militar le quedaba grande, le temblaba el máuser en su hombro de lo atemorizado que estaba. Detrás de los ejecutores otro grupo más pequeño de militares veteranos, que hasta fumaban y bromeaban con los llantos y ruegos de los reos.

El oficial dio la orden de disparo y Ramiro ”El ovejero”, como le llamaban por su profesión desde muy niño en las montañas de La Lechucilla en San Mateo, cayó proyectado a gran velocidad sobre la montaña de picón volcánico del campo de tiro de La Isleta que hacía las veces de terrible paredón de fuego ancestral.

El muchacho pensó que seguir viendo boca arriba las formas de las nubes de septiembre del 36 era la muerte, vio venir a Don Pedro Lantigua, el cura con el pistolón en la mano izquierda bendiciendo y dando el tiro de gracia a los que seguían vivos, por eso apretó los dientes para aguantar el dolor de su vientre acribillado y cerró los ojos porque se dio cuenta que aquello no era la muerte.

El sacerdote le dio unos golpes en la cabeza con su bastón de madera de acebuche para comprobar que seguía vivo, entonces solo le dio aquella mierda de la Extremaunción con un rezo tétrico que le hizo sentir miedo notando el vaho nauseabundo y apestoso a ron, tabaco y vomito del viejo diácono de la Parroquia del Carmen.

Horas más tarde se dejó trasladar fingiendo un cuerpo momio, muerto, desencajado y solo estuvo a punto de reaccionar con un gesto de dolor cuando le cayó en la cara la lumbre encendida del cigarro Virginio que llevaba uno de los falangistas en los labios.

Cuando bajaban la calle Faro en el conocido “camión de la carne”, con nueve compañeros más inertes entre sus profusas hemorragias que parecían barrancos corriendo en invierno, dejando un reguero de sangre desde el lugar de exterminio, hasta las fosas comunes del cementerio de Las Palmas atravesando toda la ciudad.

Llegando al camposanto se escuchaba el llanto de las madres, esposas e hijas de sus compañeros muertos, el no tenia familia, solo su abuelo de cien años que ya no salía de su casa en el centro de la isla:

-Mejor así- pensó-Menos mierda de tristeza, más allá no hay nada más que silencio y universo infinito-

Entonces noto que casi no le quedaba sangre en el cuerpo y pensando en sus fieles perros pastores que sabrían sobrevivir solos en aquellas montañas perdidas se dejó morir lentamente, sintió la tierra y la cal viva sobre su frágil cuerpo destrozado, los rezos del cura en un guineo aburrido apadrinando el crimen, la paz de la muerte entre barro y rastrojos.

Más historias

Lola en su laberinto

Silencio de padre

Recortada