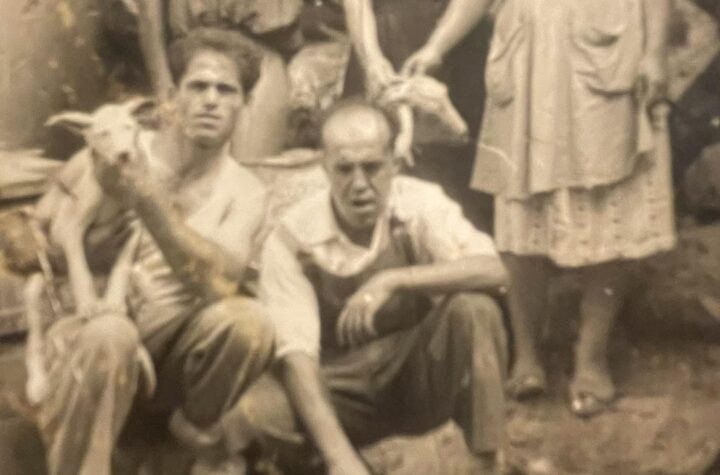

Foto: Michael Martinelli

«En el mar la via es diferente. No está hecha de horas, sino de momentos. Se vive según las corrientes, las mareas, siguiendo el sol».

Sandy Gingras

Entre Andén Verde y El Risco de La Aldea está la cueva del refugio de Andrés Robayna Ramos, el cabo de la policía local de Agaete, la conocía desde muy niño de recorrerla con su padre hasta agotarse de caminar, por eso fue el sitio elegido cuando su amigo el Falangista de Arucas, Antonio Padrón Suárez, le avisó de que “le iban a buscar la vuelta pa matarlo por su afiliación a la CNT”. Esa misma noche se trasladó por mar desde Sardina del Norte a la playa de Guayedra, allí abandonó el pequeño barquillo regándolo con gasoil y metiéndole fuego.

Se quedó sentado un rato viendo como la corriente lo enfiló ardiendo hacia la isla de Tenerife, parecía una especie de emisario del horror, desde las casas de la finca de Tirma varios niños pensaron que era alguna de las luces que habitualmente se veían salir y entrar del mar a toda velocidad.

Hacía más de diez años que no visitaba la gruta, desde que su padre, Fulgencio “El breca” había muerto en aquel accidente en la Factoría Escobio en La Puntilla junto a la Playa de Las Canteras. A pesar del tiempo conocía a la perfección el misterioso acceso a la gruta conocida por la gente vieja como “la de los Atlantes”.

El joven caminó varias horas durante la madrugada y casi amaneciendo vio el sol en el horizonte al borde del acantilado. Se amarró la cintura con la soga de barco y descendió por el impresionante abismo, abajo rompían las olas de “las mareas del Pino”. La espuma lo bañaba cuando accedió todavía colgado.

La gruta perdida solo tenía acceso por mar, pero los arrecifes impedían que cualquier barco llegara a la orilla, una pequeña cala de arena negra de unos treinta metros que solo aparecía con marea baja era el espacio donde cada noche Andrés mariscaba y pescaba aprovechando las noches de luna, jamás encendía fuego por si era divisado desde alguna embarcación que transitara el horizonte.

Allí estaban en un rincón de la caverna el material de pesca de su padre, varias cañas de barranco, cajas de anzuelos, arpones diminutos para los pulpos o calamares, tanza de distintos grosores y tres o cuatro mantas, una “esperancera” del norte de la isla hermana.

Se entretenía a veces recorriendo la caverna, viendo los miles de huesos humanos de los ancestros indígenas muy bien colocados, algunos en posición fetal en una dependencia cruciforme. Las cerámicas intactas en las estanterías de piedra. Era como viajar al pasado remoto, adentrarse con una antorcha en las entrañas de la isla, hasta se daba algún baño en el agua salobre y fría del lago subterráneo, donde no supo nunca de qué forma llegaban las enormes rayas marinas, seres inteligentes que parecían danzar a su lado alumbradas por los rayos de luna que se filtraban por las grietas de la bóveda de piedra.

Más historias

Lola en su laberinto

Silencio de padre

Recortada