Mural del artista urbano, Antoño, en los muros exteriores del Centro Cultural "La Tabacalera", calle, Embajadores, Madrid

«Eran cientos de hombres los que llegaban a la hacienda de Los Ascanio, pa luego subirlos a palos hasta el borde de la sima, gentes del pueblo de todas las edades, destrozados por la tortura, rogando por sus hijos y madres, arrojados sin piedad al fondo del agujero».

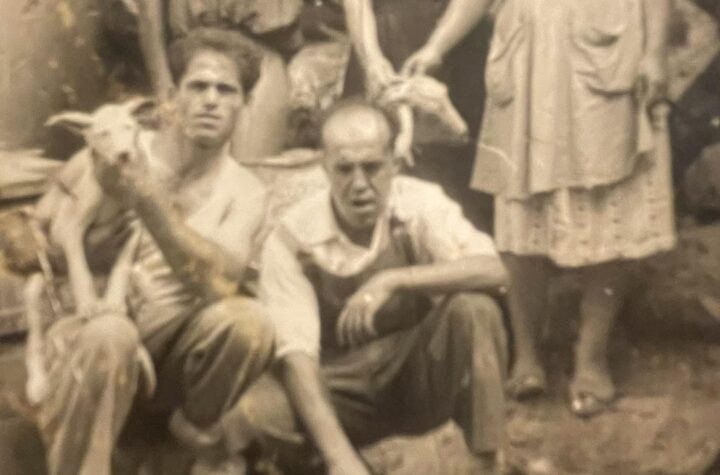

Pedro Castellano Luján

Se le quedó una especie de mueca diabólica que hacía que encogiera toda la parte derecha de la cara, un gesto absurdo que daba risa a quien lo veía por la calle, otras personas lo observaban cuando recorría por la tarde las callejuelas empedradas del barrio de San Francisco en Telde, un pago en aquellos años desolado por tantos crímenes.

Juan Martel Ramírez, no levantaba cabeza desde aquella madrugada del 22 de diciembre del 36, en plena Navidad, cuando una noche más se trasladó desde la Finca del Maipez con otro grupo de hombres condenados, hasta la misma boca de la Sima de Jinámar.

El joven maestro de obra no tenía escrúpulos para asesinar, se peleaba a codazos por ponerse al borde y ser de los que arrojaban a los hombres al vacío, también a alguna mujer, como la maestra de escuela, Maribel Castro, del municipio de Aguimes, que fue el mismo quien antes de tirarla le rompió el vestido, le chupó las tetas, para carcajada generalizada de los pistoleros de Falange.

La pobre muchacha, hija de un concejal asesinado de ese mismo pueblo, ya venía destrozada, había pasado por cada uno de los nazis de azul, la violación colectiva, los golpes a garrotazos cuando la colgaron desnuda del techo por los brazos, cuando la tiraron al suelo en una de las habitaciones oscuras de la comisaría de Falange en el Colegio La Salle, de la calle Luis Antúnez, hasta que medio dormida recuperó el sentido y estaba rodeada de hombres muertos, algunos ya casi putrefactos.

Martel era de los esbirros más aventajados del jefe falangista, arbitro de fútbol, al que llamaban «Juan Pintona; siempre el primero en levantar el brazo al grito de ¡Arriba España! dispuesto a las peores torturas sobre quien fuera, aunque los torturados pudieran ser íntimos amigos de la infancia.

La horrible mueca le comenzó justo cuando arrojaba al abismo a Esteban Santana de la Nuez, un escribiente del Conde de la Vega Grande, joven abogado recién titulado en la Universidad de Alcalá de Henares.

Había decidido lanzarlo vivo, sin el preceptivo disparo en la nuca:

-Quiero que sufras hasta el final puto chiquillaje- le dijo cuando lo alzó en volandas, con la ayuda de «maestro Suárez», otro falangista de mediana edad del barrio de Lomo Magullo, también empleado del Condado en los tomateros de La Garita y Melenara.

El muchacho se resistió hasta el final, era muy fuerte y alto, les costó mucho trabajo reducirlo a pesar de tener las manos amarradas a la espalda, se retorcía, les gritaba ¡Hijos de puta fascistas de mierda! ¡Cobardes!

El sicario Martel lo agarró y le dio un cabezazo que le destrozó el tabique nasal, para en el instante final de lanzarlo al agujero volcánico el muchacho agarrarse de su cara unos segundos, mirarlo fijamente a los ojos, dejándoles una cicatriz que le llegaba del ojo hasta el cuello:

-Jamás tendrás descanso asesino, quédate con mi cara criminal- logró articular el jurista cuando ya iba cayendo por la chimenea de lava.

Juan, se quedó sin respiración, se tuvo que apartar con una tos profunda que no se le quitaba, sentado en el suelo le costaba respirar, le dolía mucho el aruñón y empezó a engruñar su rostro, a mover el tic nervioso intensamente, mientras el resto de falanges se morían de la risa, una calambrazo que jamás se le quitó, hasta dormido lo hacía, la regañiza que marcó su vida, motivo de burla, hasta que a los pocos años la herida se volvió a abrir, se puso rojiza, echaba una pus imposible de parar, los médicos le ponían mercromina y ungüentos apestosos, pero aquello no tenía cura.

Al mes y medio le empezó a comer toda la cara, se quedó sin nariz, sin labios, sin barbilla, adquirió un rostro de calavera, hasta que la comida le salía por la garganta y no llegaba al estómago, una muerte tan lenta que Martel pedía a gritos que lo mataran, no había consuelo, su casa donde vivía con su anciana madre, se convirtió en la mansión del horror, donde los chiquillos intentaban verlo por la ventana, pero solo alcanzaban a vislumbrar una sombra delgada con capucha negra.

Más historias

Lola en su laberinto

Silencio de padre

Recortada