Madre con niños, dibujo de Käthe Kollwitz Schmidt (1923)

«(…) El pájaro pregunta por ti, cuerpo al oriente,

carne naciente al alba y al júbilo precisa;

niño que sólo supo reír, tan largamente,

que sólo ciertas flores mueren con tu sonrisa…»

Miguel Hernández (A mi hijo)

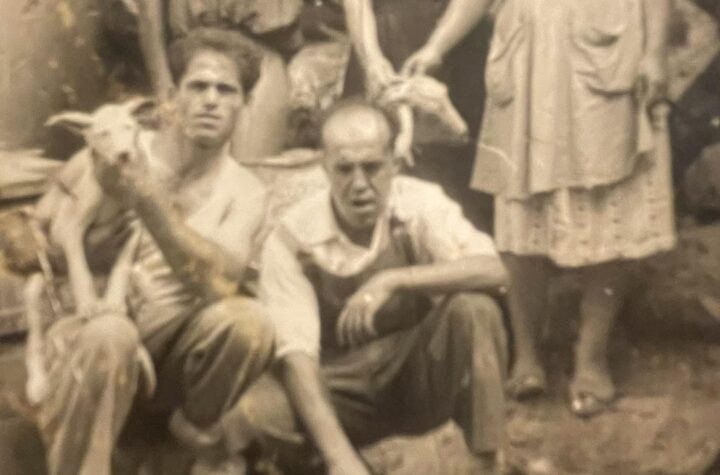

Después de enterrar al niño de mala manera, sin vecinos, sin cura, sin rezos, vigilados por ojos invisibles, solo con la ayuda de maestro Pedro Ojeda, el sepulturero, en el cementerio de San Lorenzo, quedó una soledad en la casa que no se podía llenar con nada, ni siquiera se escuchaban las risas de los tres hermanos, Diego, Paco y Lorenzo, solo la voz de Rosa leyéndole historias de Julio Verne, las veinte mil leguas de viaje submarino sonaban en la humilde vivienda de la Carretera General de Tamaraceite con un sonido de leyenda mágica, Lola no salía de la tristeza, disimulaba el llanto acurrucada en un rincón de la habitación, allí donde estaba la cuna vacía, cosía y cosía sin parar con la vieja Sigma, no se sabía que estaba haciendo, si zurciendo los remiendos de los pantalones de los chiquillos o con la ropita de Braulio, arreglándola para cuando fuera más grande con otros trozos de tela, lo que el niño ya no estaba y eso le preocupaba enormemente a su hermana, que la veía cada vez más desconsolada, como si hubiera estuviera dentro de una pesadilla interminable, un laberinto de oscuridad desde la noche del terrible asesinato cometido por los falangistas.

Afuera en la calle pasaba cada media hora el retén de falanges que recorrían la calle haciendo siempre una parada en la casa del alcalde, Juan Santana Vega «Machado» que seguía evadido; y otra en la vivienda donde Lola y Rosa sufrían por el crimen, los hermanos desalados (1) de miedo, escuchaban las botas de aquellos sicarios que parecían desfilar y regodearse en la sangre, no parecían tener remordimientos, ni siquiera Penichet, que se asomaba por encima de la puerta para ver aquella familia destrozada por el horror.

Ya Pancho estaba detenido en el Castillo de Mata, se había entregado la mañana siguiente de la muerte del bebé, pendiente de Consejo de Guerra junto a varios de sus camaradas, en la casa no entraba dinero, vivían con lo que la tía Rosa traía de los tomateros de Los Molina, algún plátano demasiado maduro, las papas que nadie quería porque estaban más pasadas, el hinojo del barranco, algún huevo de gallina, con todo preparaban un guiso siempre insuficiente, compartían los platos exiguos, la poca cantidad, la mayor parte de la comida para los chiquillos, las dos mujeres apenas comían, solo un poquito, una comida al día y la leche de cabra que Juanito Rosa le dejaba por el estanque en la parte trasera de la vivienda, una especie de ritual clandestino para que nadie lo viera, porque sabía que se jugaba la vida por ayudar a una familia de un comunista encarcelado.

La cotidianeidad era el dolor, solo se escuchaba la voz dulce de Rosa, una muchacha de apenas veinte años que intentaba alegrar a unos niños destrozados por un trauma indefinible, no había juegos, solo la lectura, los cuentos que se inventaba de brujas malas y burros que hablaban en los recovecos de la noche, los hermanos se arremolinaban junto al caldero vacío, en el escaso fogón de leña y combustible de bosta de vaca seco recolectado en la montaña de San Gregorio.

El miedo ya no era a las historias, el terror verdadero eran los hombres azul del yugo y las flechas, que de repente volvieran a golpear la puerta, disparar otra vez sobre el fantasma del perro Sultán, que se oyeran aquellos gritos, que volviera el olor a ron de caña, el aliento a mojo de cochino, las carcajadas, los golpes, aquel aroma a sangre y vomito de un niño inocente con la cabeza destrozada.

(1) En relación sobre todo con los niños, quedar casi sin aliento por una fuerte impresión o por llorar mucho (Academia Canaria de la Lengua).

Más historias

Lola en su laberinto

Silencio de padre

Recortada