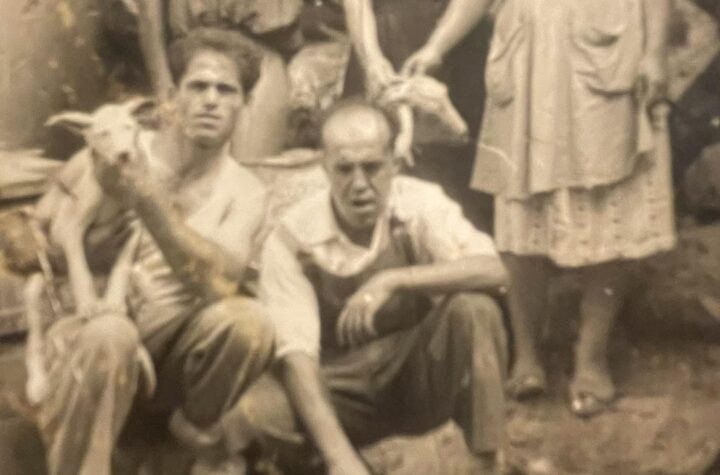

‘Abu Ghraib 46’, de Fernando Botero

«A mi hermano Luis lo detuvieron en el Valle de Agaete la noche del 18 de mayo del 37, no lo vimos más, luego supimos que lo habían llevado a la Comisaría de Falange en la calle Luis Antúnez, de Las Palmas, solo pudimos recuperar su ropa, estaba llena de sangre y olía a ricino, se notaba por su estado que lo habían echo sufrir mucho hasta su muerte».

María Esther González Cabrera

Los embudos estaban tan sucios como el suelo de aquella habitación de la vieja casa de Los Arenales, Santiago Carreño Fragela, conocido por «Tino el Corcovao», iba colocando de forma metódica, como si lo hubiera hecho toda la vida, unas botellas con un liquido negro, mientras llenaba unos baldes de agua de un grifo en la pared que salía con muy poca presión.

En el pasillo había tres hombres desnudos con manos y pies amarrados, casi no podían moverse, tenían que dar saltitos para desplazarse, porque las cuerdas les juntaban los tobillos sin ninguna movilidad.

Eran jóvenes de la JSU de Las Palmas, el mayor podía tener sobre los veinte años de apellido Frade, los falangistas los fueron colocando boca arriba en el suelo en la pequeña estancia, luego el jefe Rivas dio la orden de que les metieran los foniles hasta la garganta, los chicos se ahogaban provocados porque les llegaban hasta la tráquea.

El resto de nazis que andaban maltratando a otros detenidos en el patio de la vieja casa, propiedad de obispado de Las Palmas, hicieron una parada en sus «tareas» y se acercaron para ver el «espectáculo», que no era más que meter un líquido venenoso en el cuerpo de aquellos desgraciados, destrozándolos por dentro, haciéndolos retorcerse con los ojos enrojecidos de dolor y nausea.

Los fascistas gritaban, vitoreaban, aplaudían, animaban al resto de torturadores a echar aquel veneno, Carreño no se inmutaba, seguía haciendo su trabajo en silencio, llenaba cubos, echaba agua, metía el fluido, que en menos de media hora condujo a la muerte a los reos.

Se quedaban muy tiesos, les brotaba sangre por nariz y boca y un olor fétido a putrefacción inundó el centro de tortura, era como si aquella fórmula siniestra acelerara todo el proceso químico que viene después de la muerte.

Afuera varias mujeres vestidas de negro con niños en los brazos llevaban varios días sentadas en la acera, no se sabía que esperaban, no paraban de mirar hacia la puerta, como esperando algún milagro imposible.

Más historias

Lola en su laberinto

Silencio de padre

Recortada